社会保険の適用拡大をわかりやすく解説! 従業員の手取り収入を減らさないための対策とは

2020年に年金制度が改正されたことで、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が段階的に拡大されています。一定の要件を満たす従業員は、社会保険への加入が義務となります。

社会保険に加入することで従業員が手厚い保障を受けられるようになり、安心した生活を送れるようになります。一方で、社会保険料は労使が折半して負担する仕組みとなるため、「手取り収入が減るのでは」と不安を持つ従業員もいます。

人事総務部門では、社会保険の適用拡大の仕組みを理解したうえで、加入義務の対象となる従業員に対しては手取り収入を実質的に減らさないための対策を検討することが大切です。

この記事では、社会保険の適用拡大に関する内容や従業員側のメリット、手取り収入を実質的に減らさないための対策について解説します。

なお、この記事は2025年4月18日時点の情報を基に記載しております。

出典:政府広報オンライン『社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック』

→【おすすめ】記事とあわせて読みたい!『リロの社宅管理』サービス概要資料はこちら

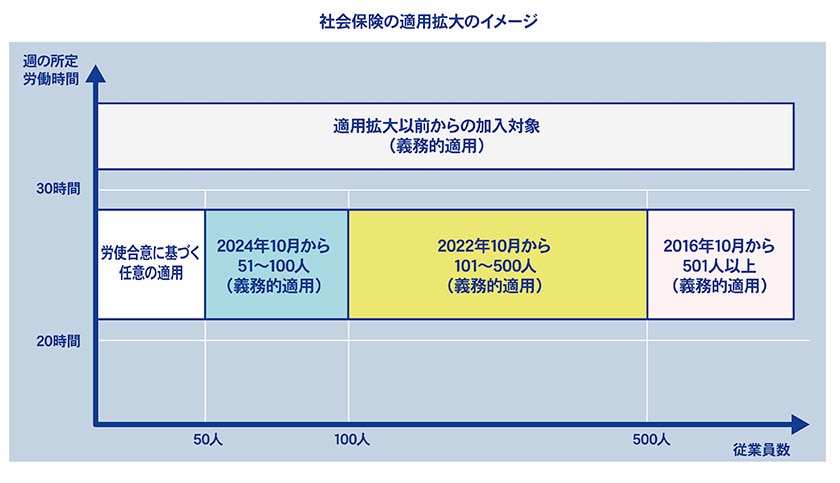

社会保険の適用拡大とは

社会保険の適用拡大とは、健康保険・厚生年金保険の加入を義務とする企業規模を段階的に拡大して、適用対象となる従業員の範囲を広げる政策です。

国民の社会保障を強化するとともに、働き方に対して中立な社会保険制度へと見直しを図ることを目的に、対象とする企業規模や加入対象者が見直されています。

▼社会保険の適用拡大のイメージ

画像引用元:政府広報オンライン『社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック』

これまで段階的に適用範囲の拡大が進められており、2024年10月からは従業員数が51人以上の企業において、一定の条件を満たす短時間労働者が社会保険に加入することが義務づけられています。

出典:政府広報オンライン『社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック』

対象となる企業

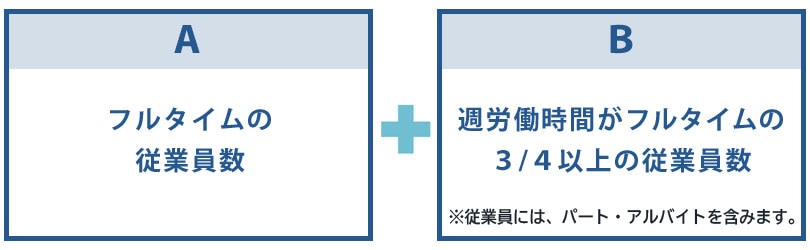

2024年10月から社会保険の加入が義務化されたのは、従業員数が51人以上の企業です。ここでいう従業員数とは、フルタイムで働く従業員と週の所定労働時間がフルタイムの4分の1以上(※)となる従業員を合計した人数を指します。

▼従業員数の数え方

画像引用元:政府広報オンライン『社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック』

※雇用形態にかかわらずアルバイトやパート労働者も含まれます。

出典:政府広報オンライン『社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック』

加入対象者

社会保険の適用が拡大されたことで、フルタイムで働く従業員だけでなく一定の要件を満たす短時間労働者も加入の対象となります。新たに加入対象となる従業員は、以下の4つの項目をすべて満たす人です。

▼社会保険の加入対象となる短時間労働者の要件

- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(※1)

- 所定内賃金が月額8万8,000円以上(※2)

- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

- 学生ではない

ただし、週の所定労働時間が“20時間以上”に満たなくても、実働労働時間が週20時間以上となる月が2ヶ月連続しており継続が見込まれる場合には、3ヶ月目から社会保険の加入対象となります。

※1…残業時間は含まれません。

※2…時間帯労働手当や休日・深夜手当、賞与、通勤手当などは含まれません。

出典:政府広報オンライン『社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック』

従業員が社会保険に加入するメリット

従業員数が51人以上の企業では、新たに加入対象となる従業員に対して社会保険に加入するメリットを説明する必要があります。

①年金額の増加

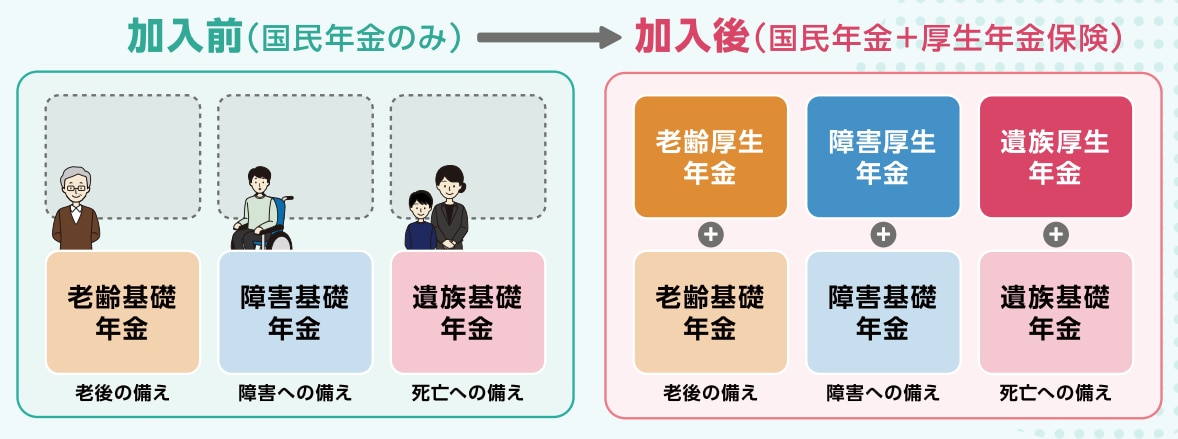

会社の社会保険に加入することで、国民年金に厚生年金が上乗せされ、将来に受け取れる年金額が増加します。

▼社会保険の加入による年金の支給イメージ

画像引用元:厚生労働省『社会保険 加入のメリット』

年金の種類には老齢年金・障害年金・遺族年金があります。社会保険に加入すると、それぞれ1階部分の基礎年金に厚生年金が上乗せされた2階建ての年金を受け取ることが可能です。

出典:厚生労働省『社会保険 加入のメリット』

②医療保障の充実

社会保険に加入して国民健康保険から健康保険へ切り替えることで、より手厚い医療保障を受けられます。

▼健康保険に加入した場合の医療保障

公的医療保険の種類 | 医療保障の内容 |

傷病手当金 | 業務外のけがや病気で会社を休んだ場合、給与の3分の2の金額が支給(※1)される |

出産手当金 | 出産を理由に会社を休んだ場合、給与の3分の2の金額が支給(※2)される |

厚生労働省『社会保険 加入メリット』を基に作成

病気やけが、出産などで会社を休んだ場合の保障が手厚くなることにより、安心して働ける環境が実現します。

※1…4日目から最大1年6ヶ月間

※2…出産日以前42日から出産日後56日までの期間

出典:厚生労働省『社会保険 加入メリット』

→【おすすめ!】記事とあわせて読みたい「社宅制度と住宅手当のメリット・デメリット」

社会保険の加入による手取り収入の変化

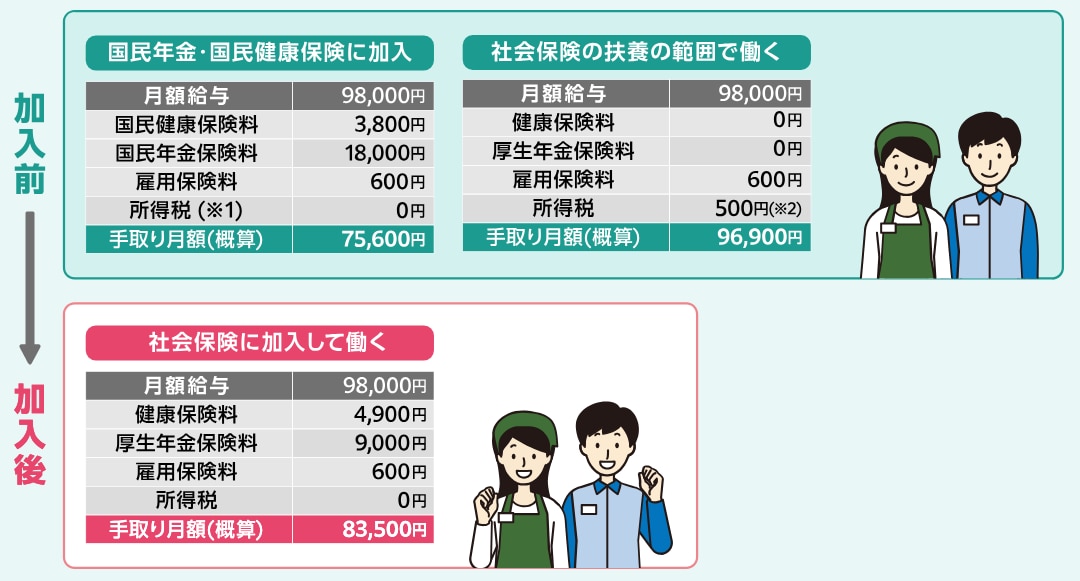

社会保険に加入すると従業員の年金額が増えたり、医療保障が手厚くなったりするメリットがあります。しかし、毎月の給与から社会保険料(従業員負担分)を差し引くことから、手取り収入が減少します。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入した場合、保険料の支払いが生じるものの、医療や年金の保障が充実することから、対象者の範囲が拡大されています。

引用元:厚生労働省『社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について』

短時間労働者における手取り収入額(概算)の変化は、以下のようになります。

▼社会保険の加入による手取り収入額の変化(概算)

画像引用元:厚生労働省『社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について』

従業員が配偶者(社会保険の被保険者)の扶養に入って働く場合は、本人の給与から社会保険料が差し引かれることはありません。一方、社会保険に加入すると健康保険料・厚生年金保険料が差し引かれ、手取り収入が減少します。

従業員のなかには手取り収入が減らないように、勤務日数・時間を制限する人も現れると考えられます。働き控えを防ぐには、手取り収入を実質的に減らさないように従業員の待遇改善に取り組むことが大切です。

出典:厚生労働省『社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について』

社宅を提供して福利厚生を手厚くすることも一つの方法

社会保険の適用拡大を踏まえて従業員への待遇改善に取り組む際は、福利厚生を手厚くすることも一つの方法です。

従業員に住居を貸与する社宅制度は、一定割合以上の使用料を従業員から徴収していれば給与として課税されません。手取り収入の減少や社会保険料の負担増加を防ぎつつ、生活の基盤となる住居の経済的なサポートを行うことが可能です。

なお、年収の上限を気にせず働ける環境づくりを支援する『キャリアアップ助成金』や、手取り収入を減らさない対策に対して保険料相当額の助成を行う『社会保険適用促進手当』などのサポートがあります。詳しくは、厚生労働省のWebサイトをご確認ください。

社宅制度の概要やメリット・デメリットはこちらの記事で解説しています。

出典:厚生労働省『年収の壁・支援強化パッケージ』

→面倒な社宅管理業務をまるっとお任せしたい。サービス概要資料はこちら!

まとめ

この記事では、社会保険について以下の内容を解説しました。

- 社会保険の適用拡大の対象となる企業や従業員

- 従業員が社会保険に加入するメリット

- 加入による手取り収入の変化

- 福利厚生を通じた待遇改善の方法

社会保険の加入対象が広がることは、将来にわたって安心して働ける環境づくりにつながります。しかし、社会保険料の負担によって手取り収入が減ることから、従業員が即時的な満足感を得にくくなります。

働きやすい職場環境を目指すには、社会保険に加入しても実質的な手取り収入を減らさないサポートを行うことが重要です。

社宅制度を導入して福利厚生を手厚くすると、毎月にかかる生活費の負担を抑えられるため、従業員が利益を実感しやすいと考えられます。

『リロケーション・ジャパン』では、転貸方式による借上社宅のフルアウトソーシングや社有社宅の運用代行を行っています。社宅制度の導入にあたって運用管理の不安をお持ちの方は、ぜひご相談ください。