社宅の種類による退去費用の違い。従業員の退去に伴うトラブルを回避するには

従業員が社宅から退去する際、退去費用が発生する場合があります。

退去費用については、国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』があり、専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合) については貸主負担となっているものの、実際の運用においては、「ハウスクリーニング特約」をつけることにより借主負担にしている場合があり、退去費用に含まれていることがあります。

その賃貸借契約における退去費用への理解は、退去時のトラブルを避けるうえで重要なポイントです。

人事総務部門のご担当者さまのなかには、「社宅の退去費用について知りたい」「退去時のトラブルを回避するにはどのように対策すればよいのか」などとお考えの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、社宅の退去費用について、概要や社宅の種類による違い、項目、ガイドライン、経理処理、トラブルを回避するポイントを解説します。

原状回復の基礎知識と課題解決のポイントについてはこちらの資料をご確認ください。

目次[非表示]

社宅の退去費用とは

社宅の退去費用とは、従業員が社宅から退去する際に必要な原状回復やハウスクリーニングの費用のことです。

退去費用は、賃貸借契約を結ぶ際に貸主へと預ける敷金から充当されるケースが一般的です。一方で、退去費用が敷金の金額を超えたときは、追加で退去費用の支払いが求められます。

社宅の場合、退去費用の支払いについて企業と従業員で責任の所在(費用負担の割合)が曖昧になることがあります。

借上社宅と社有社宅における退去費用の違い

一般の賃貸物件を用いる借上社宅と、企業が所有する物件を社宅として提供する社有社宅とで、退去費用の性質は異なります。

借上社宅

借上社宅の場合、企業または入居していた従業員が賃貸物件の退去費用を大家へと支払います。

この際、企業と従業員のどちらが退去費用を負担するのかについては、法令やガイドラインでは規定されていません。そのため、社宅規程であらかじめ取り決めておく必要があります。

福利厚生の観点から退去費用を企業側で支払うという場合もありますが、内容・金額に応じて負担を従業員に請求することや企業と按分にする場合もあります。

例えば、原則は会社が負担したうえで、従業員側に明らかな故意や過失がある原状回復の費用のみを従業員の負担とする方法が考えられます。

社有社宅

社有社宅においては、自社で所有する物件の退去費用を、入居していた従業員に支払ってもらう形式となります。

退去費用を従業員に請求して、振り込みや給与天引きで徴収するケースが一般的です。この際、借上社宅と同様に社宅規程による取り決めが欠かせません。

修繕やクリーニングにかかる費用のどこまでを退去費用として負担させるのかを明確にしていない場合、従業員とのトラブルに発展することがあります。

退去費用の項目

退去費用の内訳は、キズや汚れを修繕する原状回復費用と、清掃代にあたるハウスクリーニング費用に分かれます。

原状回復費用

原状回復費用は、入居中に汚損した、または消耗した設備の修繕にかかる費用です。入居時に預けた敷金で充当しきれなかった金額を借主が負担します。

▼原状回復費用の相場

項目 | 費用相場 |

壁紙の張替え | 約30,000~50,000円 |

床材の張替え(1m2当たり) | 約10,000~15,000円 |

なお、建物の修繕にかかる費用の全額が借主負担の原状回復費用となるわけではありません。後述する国土交通省のガイドラインで負担先の基準が明示されています。

例えば、借主に責任がない経年劣化に対する修繕費用については原状回復費用に含まれず、貸主の負担となります。

なお、社宅の修理・原状回復についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニング費用は、貸主が部屋や設備の清掃を専門事業者に依頼した際に発生する費用です。借主の退去後に新たな入居者を募集するうえで室内をきれいに保つ必要があることから、退去費用に含めて請求されます。

ハウスクリーニング費用の相場は、対象の場所や設備に応じて一律で定められるケースが一般的です。

▼ハウスクリーニング費用の相場

場所・設備 | 費用相場 |

浴室 | 約10,000~20,000円 |

トイレ | 約5,000~10,000円 |

ハウスクリーニング費用は、ガイドラインに記載はあるもののハウスクリーニング特約により、クリーニング費用について追記されている場合があるため、契約前の段階で金額を確認しておくことが欠かせません。

賃貸物件の原状回復に関するガイドライン

退去費用のうち、原状回復費用については貸主と借主のトラブルを避けるため、国土交通省が『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を設けています。社宅をめぐるトラブル解決や、社宅規程の作成に際してはこのガイドラインの活用が有効です。

出典:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』

原状回復費用の原則

ガイドラインでは、原状回復について明確な定義が設けられており、それに基づいて費用負担に関する原則が示されています。

▼原状回復の定義

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること

引用元:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』

原状回復の定義を見ると、「原状回復は借主が入居した当時の状態に戻すことではない」ことが分かります。そのため、経年劣化のように通常の使用で生じた範囲の修繕費は原状回復費用に含まれず、貸主が負担します。

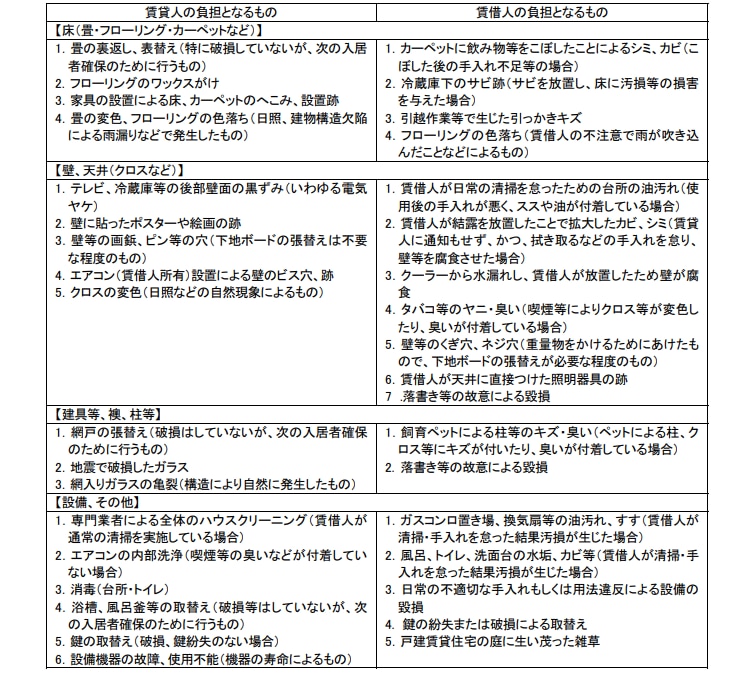

▼賃貸人・賃借人の修繕分担表

画像引用元:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』

画像引用元:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』

例えば、壁紙の修繕が発生するケースにおいて、長年の使用による変色については貸主が修繕費を負担します。一方で、喫煙や掃除不足など、借主の行動が原因で変色が起きたと判断される場合は、借主が原状回復費用として負担する必要があります。

出典:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』

原状回復に関する特約

賃貸借契約や社宅規程において、原状回復費用の負担に特約を設ける場合があります。一方で、ガイドラインの範囲以上に原状回復費用の負担を借主に与える内容の特約を設置することは、判例上難しいとされています。当該の特約を設けるには以下の要件が必要です。

▼原状回復に関する特約の要件

① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

引用元:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』

原状回復費用が借主の負担となる内容の特約を設けるには、貸主が借主に十分な説明をしたうえで了承を得る必要があります。

貸主が特約の設定を希望している場合、負担する修繕の範囲や金額の目安など、細かな条件を確認しておくことが欠かせません。

原状回復の基礎知識と課題解決のポイントについてはこちらの資料をご確認ください。

出典:国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』

企業が退去費用を負担する場合の経理処理

企業が退去費用を負担したときは、自社の資金から支払われるため経理処理をする必要があります。

原状回復費用やハウスクリーニング費用の勘定科目は、“修繕費”での処理が適切です。修繕やクリーニングサービスの対価として支払う費用となるため、消費税の課税仕入れにあたります。

退去費用が敷金の範囲内に収まったときは、敷金から退去費用を差し引いた額が返還されます。入居時に計上した敷金・差入保証金を振り替えたうえで、退去費用にあたる部分は修繕費として処理します。また、差額部分の勘定科目は現金となります。

社宅の退去時にトラブルを回避するポイント

従業員が社宅から退去する際、原状回復費用の負担範囲や退去費用の負担区分についてトラブルに発展するケースがあります。トラブルを回避するには、契約条件の確認やルールの設定が欠かせません。

①契約条件を確認して従業員に説明しておく

新たに社宅へ入居する従業員に対しては、契約条件を入念に説明する必要があります。事前の説明を通じて、伝達ミスや思い違いによるトラブルを予防することが可能です。

原状回復費用を借主が負担するケースやハウスクリーニングの費用について共有しておくほか、原状回復の特約があればその内容も伝える必要があります。

入社時や赴任時など、節目のタイミングで社宅担当者から従業員に対して説明の場を設けるような施策が求められます。対象者の人数が多いときは、社宅に関する全体説明会の実施も有効な方法です。

②退去費用について社宅規程で定めておく

退去時のトラブルを防止するには、退去費用についてあらかじめ社宅規程で定めておくことが有効です。

社宅規程とは、社宅に関する社内ルールを一元的にまとめたものです。社宅規程があれば、企業と従業員の間で主張が食い違った場合でも、ルールを踏まえた問題解決が図れます。

従業員が退去費用を負担する具体的なケースや、責任の範囲などを明確に定めることで、退去費用に関するトラブルを未然に防げます。

借上社宅の場合、貸主負担の退去費用を企業と従業員のどちらが負担するのかを社宅規程で明確に定める必要があります。また、社有社宅においては、原状回復のガイドラインを参考にした社宅規程の運用が有効です。

なお、社宅規程についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

③従業員と誓約書を交わしておく

退去費用に関して口頭説明をするだけでは証拠が残らないため、従業員に退去費用を請求した際にトラブルに発展することがあります。口頭説明に加えて、従業員に誓約書へのサインをしてもらうと、契約事項に関する双方の同意を証明できます。

▼誓約書に記載する主な内容

入居条件

退去費用の負担範囲

入居中の禁止事項

原状回復義務について など

誓約書を交わすことで、社宅に対する企業と従業員の認識を一致させる効果が期待できます。また、誓約書へのサインを通じて、従業員にルール遵守の意識を持ってもらいやすくなります。

なお、社宅使用における誓約書に関する内容や具体例についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

社宅代行サービスで退去費用に関連する業務を効率化

退去費用の扱いは判断が難しく、対応を誤ると従業員との間にトラブルが生まれる可能性もあります。

社宅代行サービスを利用すると、社宅の退去費用に関する業務の効率化が可能です。例えば、原状回復費用の負担範囲をめぐったトラブル対応は、不動産の知識を持つ専門家に一任できます。また、社宅規程の策定に際しても専門家のサポートが受けられます。

まとめ

この記事では、社宅の退去費用について以下の内容を解説しました。

- 社宅の退去費用に関する概要

- 借上社宅と社有社宅における退去費用の違い

- 退去費用の項目

- 賃貸物件の原状回復に関するガイドライン

- 企業が退去費用を負担する場合の経理処理

- 社宅の退去時にトラブルを回避するポイント

社宅の退去時には、原状回復費用とハウスクリーニング費用を合わせた退去費用が発生します。

借上社宅においては、賃貸借物件の退去費用を企業と従業員のどちらかで負担することが求められます。また、社有社宅の場合は企業が従業員に退去費用を請求します。

いずれの場合も、退去費用の負担についてトラブルにつながるため、社宅規程や誓約書であらかじめ明確にしておくことが欠かせません。

『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスでは、社宅の運用をトータルサポートしています。賃貸物件の契約や引越しの手配、各種手続きに至るまで一括で代行しており、原状回復に関するトラブル対応や社宅規程の策定もサポートいたします。

詳しくは、こちらの資料からご確認ください。