企業の防災対策が求められる理由。社宅運用時の対策と措置

※2024年7月4日更新

企業は、自然災害が発生した場合に備えて対策を講じる必要があります。このような対策のことを“企業防災”と呼び、災害被害を最小限に抑える“防災”と企業の活動維持・早期回復を目指す“事業継続”の観点から対策を考えます。

また、在宅勤務やリモートワークの普及によって、自宅である借上社宅内で業務を行うケースも見られるようになりました。そのため、社宅運用においても企業防災は欠かせないものとなっています。

近年の災害発生率の上昇にともない、人事総務部門のご担当者さまのなかには、「企業防災はなぜ必要なのか」「社宅の防災対策を強化したい」などを考えている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、企業の防災対策が求められる理由や実施の流れ、平常時・災害時の社宅における防災対策について解説します。

→【おすすめ!】借上げ社宅管理の業務改善方法とは?詳しく知りたい。

目次[非表示]

- 1.企業に防災対策が求められる理由

- 1.1.従業員の安全確保

- 1.2.自然災害時における事業継続性の確保

- 2.企業が防災対策に取り組む際の流れ

- 3.【平常時】社宅における防災対策

- 3.1.①非常用防災バッグの用意

- 3.2.②緊急避難場所やハザードマップの確認

- 3.3.③家具への転落防止金具の設置

- 3.4.④食料品や簡易トイレの備蓄

- 4.【災害発生時】社宅入居者に対する措置

- 4.1.①安否確認の実施

- 4.2.②社宅物件とライフラインの確認

- 4.3.③避難所での生活支援

- 5.まとめ

企業に防災対策が求められる理由

企業に防災対策が求められる理由は一つではありません。ここでは、法律と自然災害の2つの観点から理由を考えてみます。

従業員の安全確保

『労働契約法』第5条では、企業が従業員に対して安全に労働するための配慮を行うことが義務づけられています。

▼労働契約法第5条

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

引用元:e-Gov法令検索『労働契約法』

防災対策は災害による従業員への被害を抑えて安全を確保するために欠かせない取り組みといえます。また、防災に関する安全配慮を怠っていたことで損害賠償責任があると判断されたケースもあります。

出典:e-Gov法令検索『労働契約法』

自然災害時における事業継続性の確保

他国に比べ、日本が地震や台風、洪水などの自然災害が非常に多い土地であるということも、防災対策が必要な理由の一つです。

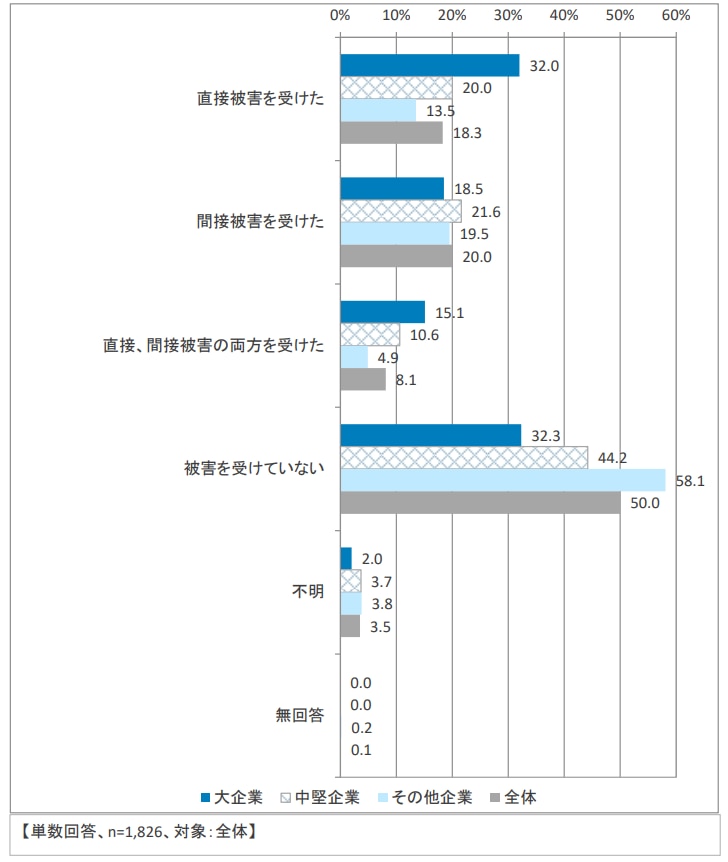

内閣府の『令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査』によると、東日本大震災以降に発生した地震や水害などの自然災害が原因で、約半数の企業が事業継続に何らかの影響を受けていることが分かっています。

▼東日本大震災以降の災害による企業への影響

画像引用元:内閣府『令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査』

自然災害が発生しても事業を継続できるような対策を事前に整えておくことが重要です。企業の防災対策としては、以下のような取り組みが挙げられます。

▼企業の防災対策の例

- 備蓄品の購入と定期的な見直し

- 安否確認・連絡のための電子システム・アプリの導入

- 安否確認や帰宅方法などの訓練

- 災害発生時のマニュアル作成

- BCP(事業継続計画)の策定 など

BCPの策定は、企業の防災対策のなかでも特に重要視されます。詳しくはこちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。

出典:内閣府『令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査』

企業が防災対策に取り組む際の流れ

防災対策を立案・実行する際は、起こり得る災害や被害を想定して計画することが大切です。自社だけではなく、自社が受ける被害により周辺の住民や建物などにどのような影響を及ぼすかという点も意識して対策を検討する必要があります。

また、運用状況や訓練などを踏まえながら、定期的な見直しを図り、随時アップデートを行うことが求められます。

▼防災・事業継続対策の流れ

対策 | 流れ |

防災対策 |

|

事業継続の対策 |

|

内閣府『防災 初めての方へ』『事業継続 初めての方へ』を基に作成

出典:内閣府『防災 初めての方へ』『事業継続 初めての方へ』

【平常時】社宅における防災対策

在宅勤務やリモートワークが浸透した現在、従業員を災害から守り、被害を最小限に抑えるには、オフィスへの出勤を前提としていた従来の防災対策では不十分だといえます。

企業には、社宅に住んでいる従業員が安心して暮らしたり、働いたりできる環境を整備するための対策も求められます。ここでは、社宅における3つの防災対策について解説します。

①非常用防災バッグの用意

企業名義で契約する借上社宅では、必要最低限の飲食料や備品を含んだ防災グッズを手配して、日ごろから従業員が安心して勤務できるように支援することが必要です。災害時にすぐに持ち出せるように、入居時に防災グッズ一式をバッグに詰めて配布する方法もあります。

▼配布する防災グッズの例

- 飲料水

- 非常食

- モバイルバッテリー

- 防災ラジオ

- 防災ヘルメット

- 防災ライト

- 簡易トイレ

- 救急用品 など

水だけで調理できる米、乾パン、レトルト食品、缶詰などが代表的な非常食として挙げられます。また、災害時は断水の可能性もあるため、簡易トイレの用意も必要です。

②緊急避難場所やハザードマップの確認

社宅に暮らす従業員が普段から目にする場所へ緊急避難場所やハザードマップを掲示して、確認するように伝えます。また、国土交通省が提供している『ハザードマップポータルサイト』を事前に共有しておくことも有効です。

外国人の入居者がいる場合には、災害時の案内や掲示について外国語での対応が必要となります。外国人の場合、災害経験のない人も多くいるため、日頃から防災意識を高めてもらうように努めることも必要です。

このように、従業員にハザードマップを確認してもらうことで、普段からリスクの高い場所を把握できるため、有事の際の行動シミュレーションに役立てられます。また、実際の状況ですぐ行動に移せるように、定期的に避難訓練を実施することも重要な取り組みです。

③家具への転落防止金具の設置

社宅に設置されている家具は、地震による二次被害を防止するために転落防止の金具で固定することも対策方法の一つです。

転倒・落下・移動防止の対策はネジ止めが基本で、強度を高めるならL字金具が適しています。物件によって間取り上ネジ止めが難しい場合や、借上社宅で貸主の許可が得られない場合には、突っ張り棒や粘着マット、滑り止めシートなどの活用が有効です。

転落防止金具の設置以外では、ドアや避難経路を塞がないようにするためのレイアウトのポイントを従業員へ共有することも大切です。

→【おすすめ!】記事とあわせて読みたい「家具・家電付き社宅の導入メリットとは」

④食料品や簡易トイレの備蓄

災害によってインフラが停止した場合に備えて、食料品や簡易トイレなどを事業所または社宅内に備蓄しておく必要があります。

備蓄品をリスト化して、担当者を決めて過不足の状況や消費期限、使用期限などを定期的に管理することが重要です。

▼備蓄品の例

備蓄品の種類 | 具体例 |

食料品 | 米(無洗米)、飲料水、缶詰、経管栄養食、高カロリー食、 |

看護、衛生用品 | 消毒剤、脱脂綿、絆創膏、包帯、三角巾、おむつ、マスク、 |

日用品 | 紙容器(食器)、ラップ、カセットコンロ、電池、 |

災害用備品 | ブルーシート、ポリ袋、ポリタンク(給水受け用) など |

厚生労働省『介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン』を基に作成

出典:厚生労働省『介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン』

【災害発生時】社宅入居者に対する措置

災害発生時に社宅入居者の被害を最小限に抑えるとともに、避難時の安全な生活を確保するための対応が求められます。

①安否確認の実施

災害発生時には、責任者と役割を決めて、社宅入居者への安否確認を行う必要があります。その際、安否確認の方法を定めたうえで、確認結果を管理表に記録することがポイントです。

負傷者がいる場合の応急措置や医療機関への連絡方法などをまとめておくと、落ち着いて迅速な行動ができます。

▼記録しておく事項

- 社宅入居者の氏名

- 物件名・住所

- 本人の安否・負傷の有無

- 家族の安否・負傷の有無

- 出勤の可否

- 安否確認を行った従業員の氏名と日時 など

②社宅物件とライフラインの確認

災害発生時には、社宅物件やライフラインの状況を確認します。自治体の避難警告と指示を確認したうえで、避難の要否や具体的な行動について指示を行います。

▼確認しておく事項

- 建物の倒壊・破損状況

- 電気・ガス・水道の利用可否

- インターネットの接続可否

- 社宅以外での宿泊場所の有無 など

社宅物件への被害が大きい場合、帰宅ができなくなることも考えられるため、オフィスや社有施設で宿泊場所を確保できるか確認します。

復旧に時間を要する場合には、付近またはほかのエリアにある社宅への住み替えも検討する必要があります。

③避難所での生活支援

自治体が指定する避難所や社有施設への避難が必要になった場合には、社内担当者が分担して従業員への生活支援を行うことも重要です。

▼生活支援の内容

- 社内備蓄品の配布

- 炊き出しの実施

- 避難所生活でのセルフケア方法の伝達 など

また、オフィスでの勤務が可能な場合には、従業員の個別状況を確認したうえで、安全に通勤できる手段の確保や優先的に行う重要業務について指示を行います。

まとめ

この記事では、企業の防災対策について以下の内容を解説しました。

- 企業に防災対策が求められる理由

- 企業が防災対策に取り組む際の流れ

- 社宅における平常時の防災対策

- 災害の発生時に社宅入居者へ行う措置

企業防災では、従業員の安全確保のほか、災害時に事業への影響を最小限に押さえるための事業継続計画を策定しておくことが求められます。また、テレワークの普及により、社宅をオフィスとして利用するケースも見られるため、社宅における安全対策やBCP対策も求められます。防災対策を講じることで、従業員の安心感につながります。

『リロケーション・ジャパン』では、社有社宅や借上社宅の運用管理をトータルサポートしています。BCPの一環として社宅制度を利用したい場合や、社宅の防災対策にお悩みの場合にもご相談いただけます。

詳しくは、こちらの資料をご確認ください。