社宅とは。住宅手当との違いや運用形態、人事総務担当が押さえておく運用のポイントまで

社宅は、企業が従業員に対して貸与する住宅です。従業員満足度の向上や転勤者へのサポートなどを目的に、福利厚生の一種として導入・運用されています。

社宅の導入にあたっては、運用形態や賃貸借契約の仕組み、税務上の取り扱いなどについて理解を深めて、円滑に運用管理を行える体制を整えることが重要です。

人事総務部門のご担当者さまのなかには「社宅はどのような制度なのか」「どのように導入・運用するのか」など気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、社宅の基礎知識をはじめ、企業と従業員のメリット・デメリット、人事総務担当者が押さえておきたい運用のポイントなどを解説します。

なお、社宅の呼び方は企業の社宅規程・内規によって異なります。今回は、福利厚生として従業員に貸与する住居の総称を社宅として記載しております。

社宅制度と住宅手当のメリット・デメリットは、こちらの資料にまとめています。併せてご確認ください。

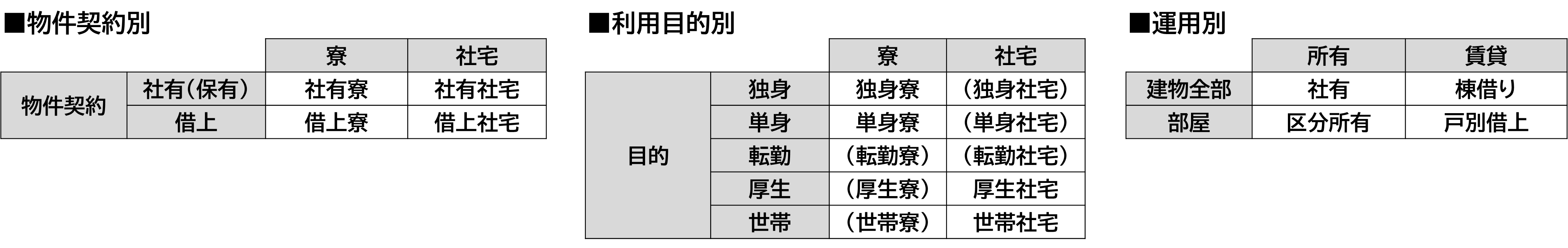

※企業様ごとによって内規・規程内での名称(言葉)が異なり、また考え方も異なります。

また、下記以外にも他の名称で表現している場合もございます。

目次[非表示]

- 1.社宅とは

- 1.1.社宅の運用形態(社有社宅・借上社宅)

- 1.2.社宅にする物件の種類

- 1.3.社宅と寮の違い

- 1.4.社宅と住宅手当の違い

- 1.5.社宅使用料の相場

- 2.企業が社宅制度を導入するメリット

- 3.企業が社宅制度を導入するデメリット

- 3.1.従業員側のデメリット

- 3.2.企業側のデメリット

- 4.社宅制度の運用管理について導入前に知っておきたい基礎知識

- 5.社宅制度を新たに導入する流れ。5つのステップで解説

- 6.社宅のトラブルを防ぐために!社宅規程を作成する際のポイント

- 7.社宅制度の運用管理で人事総務担当が押さえておくこと

- 8.社宅のトレンドは?企業の福利厚生で注目されていること

- 8.1.社有社宅から借上社宅への転換

- 8.2.物件選択に関する多様なニーズへの対応

- 9.社宅管理はリロケーション・ジャパンにお任せ!導入事例を紹介

- 10.まとめ

社宅とは

社宅とは、企業が従業員に対して貸与する住宅のことです。企業が独自に導入する法定外福利厚生の一種として位置づけられています。

企業が社宅を貸与することで、住居費に関する経済的な負担を軽減して、従業員が安心して働きやすい生活基盤を整えられます。主に従業員の生活安定化や入社・転勤に伴う引越しを支援する目的で導入されています。

社宅の運用形態(社有社宅・借上社宅)

社宅の運用形態は、社有社宅と借上社宅の2種類に分けられます。

▼社有社宅と借上社宅の概要

社有社宅 | 借上社宅 |

|---|---|

自社が所有する物件を貸与する | 企業が不動産管理会社や物件オーナーから賃貸物件を借り上げて貸与する |

社有社宅では、自社所有の敷地に建設、または新たに購入した既存物件に従業員を入居させる運用となります。物件の所有者は企業となるため、建物の維持・修繕管理などは自社で対応することが必要です。

一方の借上社宅では、不動産管理会社または物件オーナーと会社名義で賃貸借契約を交わして、賃貸物件を借り上げます。社有社宅のように建築費・維持費や物件の購入費は発生しませんが、契約時の契約金と月額賃料がかかります。場所や期間を柔軟に対応できるため、コストを最小限に抑えられるメリットがあります。

社有社宅と借上社宅の違いや管理コストの比較については、こちらの記事で詳しく解説しています。

社宅にする物件の種類

社宅にする物件の種類は、運用形態によって異なります。一般的な物件の種類には、以下が挙げられます。

▼社宅にする物件の種類

運用形態 | 物件 |

|---|---|

社有社宅 | アパート、社員寮(共同施設あり) |

借上社宅 | 戸別借上物件、一棟借上物件、集合借上物件 |

社有社宅は、アパートや社員寮のように“建物一棟ごと”で運用することが多くなっています。各部屋が独立している物件のほか、居室スペースとは別に食堂や大浴場などの共同施設が備わっている物件もあります。

借上社宅では、集合住宅を一戸単位で借りるほかにも、フロア単位・一棟単位で借り上げる場合があります。例えば、「Aマンションの4F部分8戸をまとめて借り上げる」「Aマンションの全居室を一括で借り上げる」などが挙げられます。

社宅と寮の違い

社宅と混同されやすい物件に“寮(社員寮)”があります。寮は、社有・借上にかかわらず、建物一棟を社宅として運用する場合を指すことが一般的です。

法律によって明確に区分されているわけではありませんが、単身者向けの社宅として貸し出したりする物件を寮と呼ぶことが多くなっています。

なお、企業によっては独身寮や単身寮などと呼ばれており、貸与する目的や対象者によって社宅の名称が異なることがあります。

社宅と寮の違いについては、こちらの記事をご確認ください。

社宅と住宅手当の違い

住宅に関する福利厚生には、社宅のほかにも“住宅手当”があります。

住宅手当は、従業員に住宅補助を目的とした現金を支給する制度です。社宅と住宅手当は、物件の契約者・所有者や提供・支給方法に違いがあります。

▼社宅と住宅手当の比較

社宅 | 住宅手当 | |

|---|---|---|

対象物件の契約者または所有者 | 企業 | 従業員 |

提供・支給方法 | 住居(現物)の提供 | 金銭の支給 |

社宅では、企業が所有または借り上げた物件そのものを貸与します。これに対して住宅手当では、従業員自身が購入または借りている物件に対して、金銭の支給による補助を行います。

住宅手当の場合、毎月の給与と一緒に支給することから源泉所得税の課税対象となりますが、社宅の場合は一定以上の使用料を従業員から徴収していれば原則非課税となります。

住宅手当との違いについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

社宅使用料の相場

社宅使用料の相場とは、従業員から徴収する社宅の利用料(自己負担額)の相場を指します。企業によって設定する社宅使用料は異なりますが、契約家賃(※)の20~35%が相場とされています。

人事院の『民間企業の勤務条件制度等調査 (令和4年調査結果)』によると、社宅使用料の月額平均額は以下となっています。

▼社宅使用料(従業員の自己負担額)の相場

社宅の運用形態 | 社有社宅 | 借上社宅 | ||

|---|---|---|---|---|

社宅使用料 | 社宅使用料 | 契約家賃 | ||

独身用社宅 | 1万4,651円 | 1万8,184円 | 6万4,309円 | |

世帯用社宅 | 55m2未満 | 1万9,231円 | 2万5,326円 | 8万5,786円 |

55以上70m2未満 | 2万2,003円 | 2万9,208円 | 9万4,280円 | |

70以上80m2未満 | 2万3,389円 | 3万2,220円 | 10万2,219円 | |

80m2以上 | 2万1,084円 | 3万4,232円 | 11万1,051円 | |

人事院『民間企業の勤務条件制度等調査 (令和4年調査結果)』を基に作成

社宅の運用形態別に見ると、社有のほうが借上よりも社宅使用料が低く設定されている傾向があります。

なお、借上社宅の社宅使用料の決め方は、こちらの記事をご確認ください。

※借上社宅において賃貸借契約で定められた家賃

出典:人事院『民間企業の勤務条件制度等調査 (令和4年調査結果)』

企業が社宅制度を導入するメリット

社宅制度は、従業員と企業の双方にとってさまざまなメリットがあります。

従業員側のメリット

従業員が社宅制度を利用するメリットには、以下が挙げられます。

▼メリット

- 生活費の負担を抑えられる

- 物件探しや契約手続きの負担が減る

- 入社や転勤時に早く生活環境を整えられる など

社宅は、従業員自身で物件を借りるよりも低い家賃で入居できるため、生活費の負担を抑えられ、実質的な手取りの上昇につながります。

また、従業員が物件探しや契約手続きを行う必要がない(※)こともメリットの一つです。入社または転勤に伴って引越しする際の労力を削減できるほか、新しい生活環境を早く整えられます。

※借上社宅の場合、一定条件内で従業員が物件を選べるように規定している企業もあります。

企業側のメリット

社宅制度を導入することで、従業員満足度が高まり人材の採用や定着においてよい影響がもたらされます。

▼メリット

- 人材採用の競争力を高められる

- 転勤を承諾してもらいやすくなる

- 人材の定着化につながる など

従業員の安定した生活環境づくりを支援する社宅は、福利厚生の充実度をアピールする材料になります。特に若年層や遠方の地域に暮らす求職者にとって安心感につながりやすいため、採用活動に有利に働くことが期待されます。

また、転勤者・単身赴任者を対象とした社宅制度を導入すると、物件探しの労力や住環境に関する不安の低減につながります。引越しを伴う人事異動もスムーズに承諾してもらいやすくなると考えられます。

社宅制度を通じて、生活費の負担軽減や通勤時間の短縮をサポートすることは、従業員にとって働きやすい職場となるため、人材の定着化も期待できます。

企業が社宅制度を導入するデメリット

社宅制度は、従業員満足度の向上や人材の採用・定着化に寄与する福利厚生といえますが、デメリットとして捉えられる内容もあります。

従業員側のデメリット

社宅規程の内容によって、従業員からの不満や不公平が生まれることがあります。

▼デメリット

- 住みたいと思う物件がない場合がある

- 社宅規程によって対象者が限られる可能性がある など

社有社宅や企業が指定した借上物件を貸与する場合には、従業員自身で物件を自由に選べません。例えば「設備が老朽化している」「間取りが古い」「立地の利便性が低い」など物件は、入居希望者が現れず福利厚生としての目的を果たせない可能性があります。

また、社宅制度の対象者を一部に限定すると、従業員間で不公平が生まれて職場内の人間関係や雰囲気にも影響が及ぶことも考えられます。

社宅制度を導入する際は、従業員のニーズを踏まえた住環境の確保や福利厚生の目的に応じた公正な制度設計が必要です。

企業側のデメリット

企業側のデメリットには、社内における運用管理の負担が挙げられます。

▼デメリット

- 社宅担当者の業務負担がかかる

- 導入・運用にさまざまなコストがかかる など

社宅制度の運用では、社有・借上にかかわらず物件や入居者、支払いなどの多岐にわたる管理業務が発生します。運用する物件数が多くなるほど、管理業務が増えて社宅担当者の負担増加を招きます。

また、社宅担当者の人的コストだけでなく、物件の維持管理や賃貸借契約、退去後の修繕・クリーニングなどにもさまざまなコストがかかります。

特に社有社宅を新たに導入する際は、物件の購入または建築に高額な初期投資が必要になります。社内のリソースを踏まえて運用管理の業務体制や運用形態を決めることが重要です。

社宅の運用課題を解決するための対応策は、こちらの記事をご確認ください。

社宅制度の運用管理について導入前に知っておきたい基礎知識

社宅制度を円滑に導入・運用するために、発生する業務や税務上の取り扱い、自己負担額などの運用管理に関する基礎知識を深めておくことが大切です。

社宅担当者が対応する業務の内容

社宅の運用管理で発生する業務は、社有と借上の場合で異なります。

▼社宅の運用管理業務

社宅の運用形態 | 主な業務内容 |

社有社宅 |

|

借上社宅 |

|

それぞれの運用形態で特に異なるのが、物件の維持管理と契約管理についてです。

社有社宅の場合、法令に基づく設備点検や修繕対応などを自社で行う必要がありますが、借上社宅においては不動産管理会社や物件オーナーが実施します。

また、社有社宅では賃貸借契約を締結しないため、契約に関する管理業務は不要です。これに対して借上社宅は、不動産会社や物件オーナーとのやり取りが発生するほか、物件ごとに契約内容や支払いの管理が必要になります。

社宅における管理業務の課題は、こちらの記事をご確認ください。

源泉所得税における課税・非課税の取り扱い

所得税上において社宅の提供は、原則的に現物給与(※)として扱われます。しかし、社宅使用料の負担割合によっては源泉所得税が非課税になることがあります。

▼社宅の源泉所得税が非課税になるケース

使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。

引用元:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』

社有・借上にかかわらず、従業員から1ヶ月当たり一定額の社宅使用料を受け取っている場合は、企業負担額は現物給与として課税されません。

現物給与の定義や計算方法については、こちらの記事をご確認ください。

※給与を金銭ではなく物品やほかの経済的利益をもって支給するもの

出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』

社宅使用料(従業員の自己負担額)の決め方

社宅の貸与にあたって、企業負担分が現物給与として課税されないためには、“賃貸料相当額の50%以上”を基準に社宅使用料を設定する必要があります。

賃貸料相当額は、以下の1~3を合計して算出します。

▼賃貸料相当額の算出方法

- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

- 12円×(その建物の総床面積(m2)/3.3(m2))

- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

例えば、借上社宅の契約家賃が6万円の場合、50%以上となる4万円の社宅使用料を従業員から徴収していれば、企業負担分の2万円は非課税となります。

一方、契約家賃の50%未満となる2万円を社宅使用料として徴収している場合は、企業負担分の4万円は現物給与として課税されます。

出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』

役員に貸与する豪華社宅の扱い

役員に貸与する豪華社宅については、従業員を対象とした通常の社宅と賃貸料相当額の考え方が異なります。

豪華社宅に該当するか否かは法律による明確な線引きはありませんが、一定以上の床面積があり、一般の賃貸物件にはない特殊な設備が備わっている社宅(※)は、豪華社宅とみなされることがあります。

▼豪華社宅の例

- 床面積が240m2を超える住宅

- 一般の住宅には設置されていないプールや内装などがある住宅

- 役員個人の嗜好を著しく反映した設備がある住宅 など

豪華社宅の場合、通常の社宅と同じ賃貸料相当額の算定方法は適用されず、以下の金額が賃貸料相当額になります。

▼豪華社宅における賃貸料相当額

社有の場合 | 借上の場合 |

対象物件を一般の賃貸物件とした場合の家賃に相当する金額 | 賃貸借契約で定められた契約家賃 |

役員の範囲や一般の社宅と豪華社宅の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

※税制上における豪華社宅の該非は複数の要素を総合的に勘案して判定されます。

出典:国税庁『No.2600 役員に社宅などを貸したとき』

社宅制度を新たに導入する流れ。5つのステップで解説

社宅制度を新たに導入する際には、制度の設計から社宅規程の作成、物件の準備などを段階的に進めることが必要です。

具体的な流れを5つのステップで解説します。

▼社宅制度の導入ステップ

流れ | 行うこと |

1.社宅制度の設計 |

|

2.社宅規程の作成 |

|

3.運用管理体制の構築 |

|

4.社宅物件の準備 | 【社有の場合】

【借上の場合】

|

5.従業員への周知・情報共有 |

|

社宅制度の設計は、社宅規程を作成する軸となるため、福利厚生の目的や社宅によって得たい効果などを明確にすることが重要です。

また、社宅の運用形態によって物件の準備に関する対応が異なります。従業員が「住みたい」と思うような住環境や利便性を考慮することが求められます。

社宅規程に記載する項目や賃貸借契約のポイントについては、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。

社宅のトラブルを防ぐために!社宅規程を作成する際のポイント

社宅制度の運用では、入居条件や費用の負担などについて従業員との間でさまざまなトラブルが発生することがあります。

円滑な運用を目指すには、トラブルが起こりやすい内容に関して社宅規程で明文化しておくことが重要です。

➀対象者(独身・家族)に合わせた物件条件を設定する

快適な住環境を確保するために必要な部屋数や広さは、世帯構成によって異なります。社宅制度の対象者に合わせて、物件の間取りや広さについて条件を設定する必要があります。

世帯構成に応じて選択できる物件の条件を設定することで、制度の公平性を保てるようになり、従業員からの不満の声を防げます。

▼世帯構成を考慮した物件条件の例

世帯構成 | 物件条件 |

単身者 | 1R~1LDK |

一般世帯(家族) | 2DK~3LDK |

家族世帯を対象とした社宅の場合には、同居する人数に応じて部屋数を変動させることが一般的です。

なお、社宅の平均的な間取りはこちらの記事で詳しく解説しています。

②ペットや同棲の可否などの入居条件を明文化する

社宅の入居条件を定める際は、ペットや同棲の可否などの入居条件を明確に定めておくことがポイントです。

社有社宅の場合には、ペットの飼育や同棲に関する社宅規程を企業が任意で定めることが可能です。借上社宅の場合は、ペットや同棲の可否について制限または禁止されている賃貸物件があります。

▼【例】入居条件の設定項目

内容 | 入居条件の設定項目 |

ペットの飼育について |

|

同棲について |

|

近年、ライフスタイルの変化やQOL(生活の質)の向上の観点から、家族としてのペットの存在が注目されており、社宅での飼育を認める企業が見られています。

同棲については、基本的に単身者向けの社宅では認められていません。家族向けの社宅では、同居人が婚約者となる場合に一時的に同居を認めることもあります。

入居条件に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

③光熱費や退去費用などの負担区分を明確にする

社宅に関する費用の負担区分について明確に定めておくことが必要です。

従業員とトラブルになりやすい費用項目には、退去時の原状回復費用や賃貸物件の更新料、光熱費などが挙げられます。

▼【例】社宅に関する費用の負担区分

費用 | 負担区分の設定例 |

原状回復費用 | 入居者の故意・過失・不注意などで生じた破損・汚れは、従業員負担とする |

更新料 | 転勤(異動)による社宅利用の場合は会社負担、それ以外は従業員負担とする |

光熱費 | 社宅使用料とは別に従業員負担とする |

入居者の自己負担となる費用の範囲を明文化しておくことで、認識の違いによるトラブルを防止できます。

なお、各費用に関する取り扱いは、こちらの記事をご確認ください。

社宅制度の運用管理で人事総務担当が押さえておくこと

社宅制度の導入後には、従業員が円滑に入居・退去を行えるように運用管理を行うことが求められます。人事総務担当は、賃貸借契約のトラブルや業務負担の増加を防ぐための対応が必要です。

➀賃貸借契約の内容や解約に関する規定を都度確認する

借上社宅の運用では、物件によって賃貸借契約の内容が異なります。管理会社や物件オーナーとのトラブルを防ぐには、事前に内容をよく確認することが必要です。

▼賃貸借契約の締結前に確認すること

物件の契約種別・契約期間

家賃の支払い方法・期日

敷金礼金の有無・金額

更新時期

短期解約違約金の有無・金額

解約予告期間

特約事項(原状回復や敷金の返還などに関する規定) など

また、「家賃の支払いが漏れていた」「解約予告期間を誤っていた」などのヒューマンエラーを防ぐために、各物件の契約内容を一元管理できる仕組みづくりも求められます。

賃貸借契約書で気を付けるポイントや解約に関する手続きは、こちらの記事で解説しています。

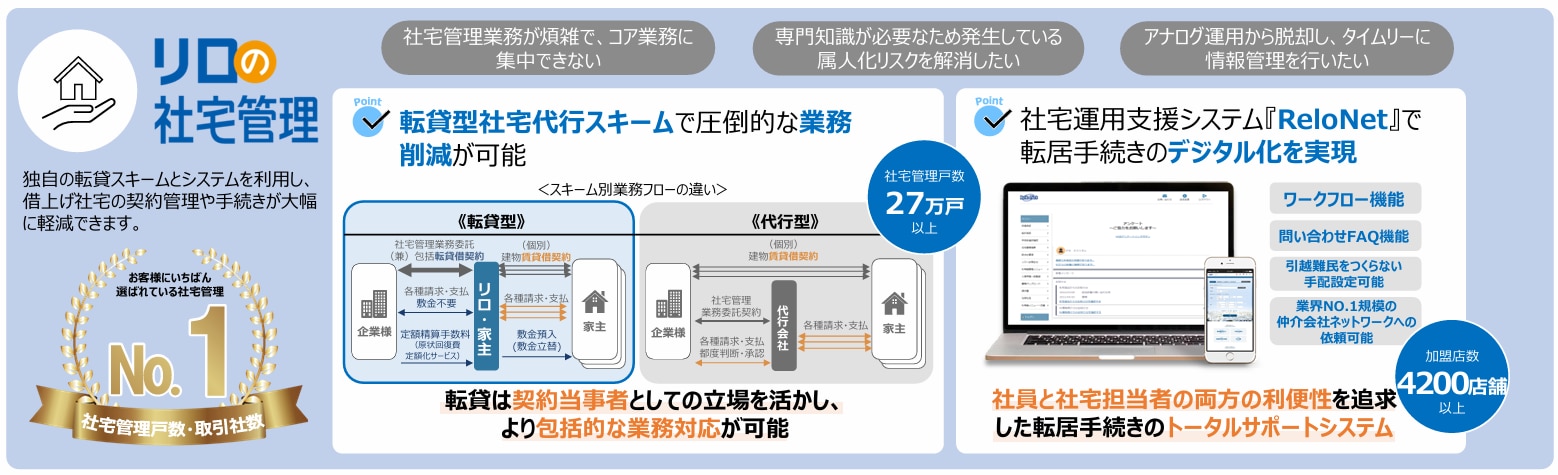

②社宅管理の業務負担に応じて社宅代行サービスを活用する

社宅の運用管理では、入居者管理・物件管理・契約管理・支払い管理などの多岐にわたる業務が発生します。戸数が増えるほど人事総務部門の業務負担を招くため、必要に応じて社宅代行サービスを活用することが有効です。

社宅代行サービスには、大きく2つの委託方式があります。

▼社宅代行サービスの委託方式

委託方式 | 概要 |

代行方式 | 社宅管理の事務的な業務の一部または全部を委託する |

転貸方式 | 企業に代わって委託会社が賃貸物件の借主となり、借上社宅の運用管理に関する手続き・事務業務を包括的に対応する |

代行方式では、社有社宅・借上社宅の運用において一部の事務業務を外部に委託できます。これにより、人事総務担当者の業務負担を削減することが可能です。

一方の転貸方式では、借上社宅の運用において委託会社が企業の代わりに賃貸借契約を締結します。複数の貸主との賃貸借契約が不要となり、各物件の管理業務を包括的に委託できるため、社内のリソースをほかの業務に充てることが可能です。

なお、社宅管理を委託するメリットや委託方式、委託会社の選び方については、こちらの記事をご確認ください。

社宅のトレンドは?企業の福利厚生で注目されていること

近年、福利厚生の一環で運用されている社宅制度は、企業戦略としての活用が注目されており、運用形態や物件のニーズに新たなトレンドが見られています。

社有社宅から借上社宅への転換

社有社宅を廃止して、一般の賃貸物件を契約する借上社宅へと運用形態を転換する企業が見られています。

人事院の『民間企業の勤務条件制度等調査 (令和4年調査結果)』によると、社宅制度がある企業の運用形態は、社有社宅の36.3%に対して、借上社宅は80.7%となっており、借上社宅を選択する企業が多いことが分かります。

借上社宅へ転換する理由には、社有社宅における維持管理コストと運用負荷が大きいことや、入居可能な対象者が限られやすいことなどが考えられます。

借上社宅に転換すると、物件の維持管理を貸主側に任せられるほか、物件選びの柔軟性や自由度が高まるため、企業と従業員の双方にとってメリットになります。

なお、社有社宅の課題についてはこちらの資料にまとめています。

社宅を廃止せず運用し続ける方法についてはこちらの記事をご確認ください。

出典:人事院『民間企業の勤務条件制度等調査 (令和4年調査結果)』

物件選択に関する多様なニーズへの対応

働き方やライフスタイルの変化に伴い、従業員の物件選択に対するニーズが多様化しています。従業員満足度を高めるために、多様なニーズに対応した社宅を導入する企業が見られています。

▼物件に関する従業員の多様なニーズの例

物件のエリアに関する選定の自由度

リモートワークに対応できるインターネット設備の完備

現代のライフスタイルに合わせた間取り

住環境を快適にする高性能な水回り設備

社有社宅の共用部分でのカフェスペースやジムの設置 など

物件選びに関する規程の柔軟性・自由度を高めたり、ワークライフバランスの向上につながる住環境にこだわったりすることで、社宅の付加価値を高められます。

なお、社宅にする賃貸物件の選び方はこちらの記事で解説しています。

社宅管理はリロケーション・ジャパンにお任せ!導入事例を紹介

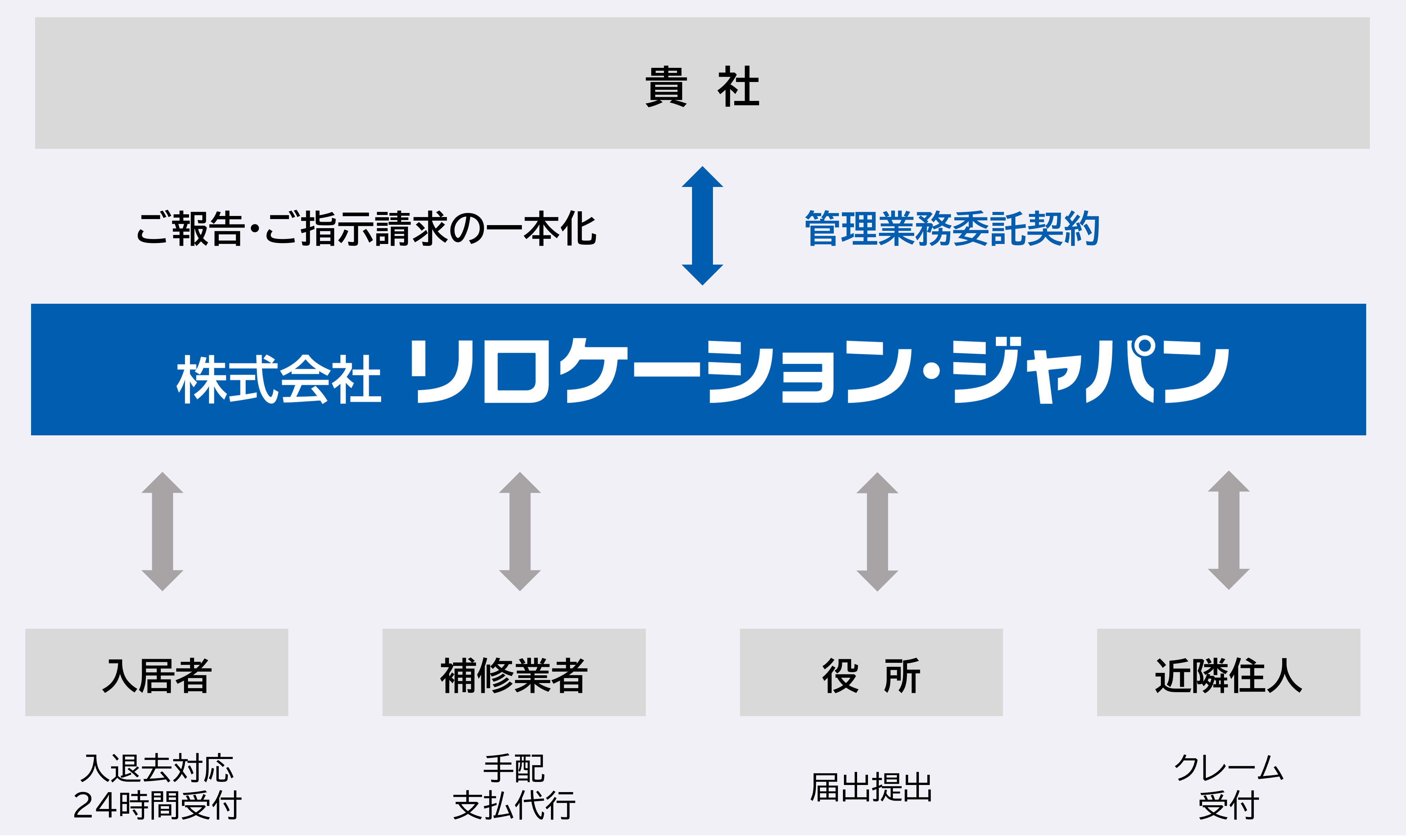

『リロケーション・ジャパン』では、社有社宅・借上社宅の運用管理をサポートしています。住宅総合支援サービス業のリーディングカンパニーとして、管理戸数・取引者数ともに国内No1の取引実績があります。

社宅の運用形態に応じて選択できる社有社宅プラン・借上社宅プランを用意しており、人事総務部門のご担当者さまの業務負担の大幅な削減に貢献します。

【社有社宅プラン】

管理業務委託契約を締結して、入居者の対応や事務手続き、建物・設備の点検や修繕対応の手配などを代行します。入居から退去後のクリーニング、長期修繕計画に至るまで貴社のニーズに合わせて業務をアウトソースいただけます。

【借上社宅プラン】

転貸借契約を締結して、企業様に代わって当社が借主となって賃貸借契約を行うことにより、借上社宅の管理窓口を一本化できます。物件探しや引越しの手配、入居から退去までの各種手続きなどを包括的にサポートいたします。

借上社宅の自社管理を行っていた企業様が、当社の転貸方式によるアウトソーシングに移行されたことで、社内のルーティンワークの削減とトラブル対応の省人化を実現できた事例もございます。

社宅代行の導入事例については、こちらの資料にまとめています。

まとめ

この記事では、社宅について以下の内容を解説しました。

社宅の種類やほかの制度との違い

社宅を導入するメリット・デメリット

社宅制度の運用管理に関する基礎知識

社宅制度を新たに導入する流れ

社宅規程を作成する際のポイント

社宅の運用管理で人事総務担当が押さえておくこと

福利厚生としての社宅のトレンド

リロケーション・ジャパンの社宅代行サービス

社宅の提供を通じて福利厚生を充実させることは、人材の採用や定着化によい影響をもたらします。

企業が社宅制度を導入する際は、税務上の取り扱いや運用管理に伴う業務内容、トラブルが起こりやすい問題などを理解したうえで、社宅規程や運用体制を整備することが求められます。

人事総務部門のみで社宅の運用管理を行うことが困難な場合には、社宅代行サービスを活用することも一つの方法です。

『リロケーション・ジャパン』では、社有社宅の運用代行や借上社宅の包括転貸方式によるトータルサポートを行っています。自社管理と比較して最大90%以上の業務工数削減に貢献します。

詳しくは、こちらの資料からご確認ください。